皆さん、こんにちは。ロイです。

最近は暑さも収まり非常に過ごしやすい気候になって来ましたね。涼しくなったので自分は、頭に血流を回すためにランキングを再開しました。

それはさておき、今回は「人工知能を読み解く」シリーズ第2回:人工知能の歴史①と題してお送りしていきます。

前回は人工知能の定義に関してお話しさせていただきました。

まだ読んでいない方は一度目を通していただければ幸いです。

人工知能は最近良く耳にする言葉・技術では有りますがその研究の歴史は意外と長いです。

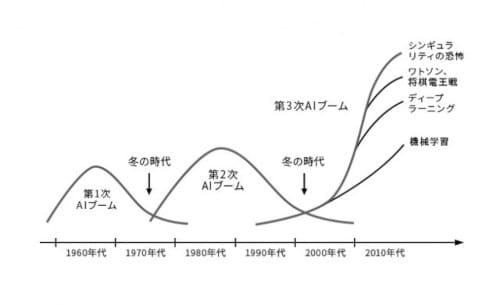

人工知能研究の歴史は「ブーム」と「冬の時代(=ブームの終焉・停滞期)」を何度か繰り返して現在に至っています。ブームにはそれぞれの特徴が存在します。

今回はこのブームの「第一次人工知能ブーム」について見ていきたいと思います。

第一次人工知能ブーム

人工知能という言葉の始まり

「人工知能」という言葉が初めて使われたのは1956年に開催されたダートマス会議だと言われています。

このダートマス会議は現在の国際学会のように全会員が一堂に会するものではなく、各参加者が夏期のいろいろな時期に1週間程度ワークショップに参加する形式で行われました。

この会議の中でジョン・マッカーシーという人物が初めて「Artificial Intelligence(人工知能)」という言葉を使用しました。

また、アレン・ニューウェルとハーバート・サイモンによる初めての人工知能プログラムといわれる「Logic Theorist (ロジック・セオリスト)」のデモンストレーションが行われました。

これは,有名な数学の本“「Principia Mathematica (数学原論)」の定理を、いろいろな公理をしらみつぶしに組み合わせることで証明することができました。これは、コンピュータが四則演算などの数値計算しかできなかったものであった当時では画期的なことでした。

ちなみに、人工知能という言葉ではなく、人工知能の概念自体は1947年の「Lecture to London Mathematical Society (ロンドン数学学会での講義)」にてアラン・チューリングによって提唱されたとされています。

第一次人工知能ブームの研究内容

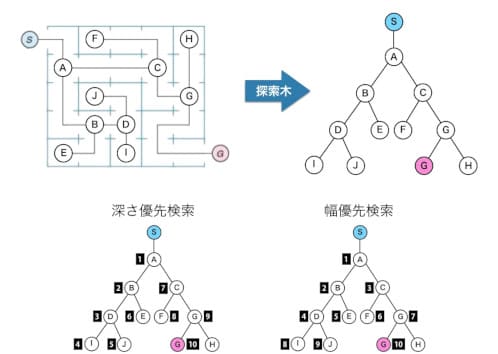

第一次人工知能ブームではコンピュータによる「推論」と「探索」に関する研究が主に行われました。「推論」と「探索」というのは、簡単に説明すると場合分けのことを指します。

例えば迷路を解くときにには考えられるすべての道のりのパターンを試しながら政界の道のりを探します。「最初の分かれ道で右に行った場合、さらに次の分かれ道では・・・」といったように思いつく限りのパターンを試しながら迷路のゴールを探すやり方です。これして選択肢を探して答えにたどり着く過程が場合分けであり「推論」と「探索」です。

第一次人工知能ブームは、迷路やパズルの様な一定のルールとゴールが設定された問題を解く人工知能の開発が中心でした。この研究が進むことで、実際に迷路やパズルを解いたり、数学における特定の定理問題の証明が可能になりました。こうした「推論」と「探索」の問題を中心として、野心的な研究が次々と実行されました。

メディアでよく取り上げられる将棋やチェストいったボートゲームへのAIの挑戦も基本的には、この「探索」の技術が使われています。

また、技術的な面では人工ニューロンやニューラルネットワークの一種である「パーセプトロン」が1957年心理学者で計算機科学者のフランク・ローゼンブラットによって考案されました。

パーセプトロン

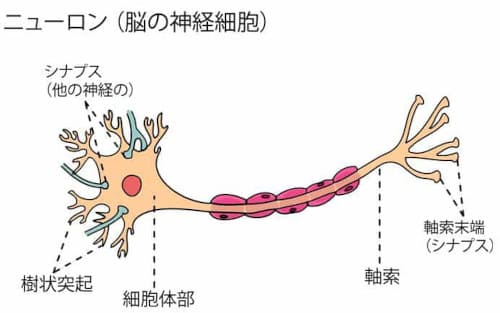

脳神経回路はニューロンと呼ばれる神経細胞で構築されています。電気信号を発して情報をやりとりする特殊な細胞です。

その数は大脳で数百億個、小脳で1000億個、脳全体では千数百億個にもなると言われています。

ニューロンは細胞体、軸索、樹状突起によって形成されています。

そして、軸索の先端で枝分かれしている部分がシナプスになります。このシナプスが他のニューロン繋げる役割持っています。

このシナプスは他のニューロンとは直接繋がっておらず微妙に隙間が存在しています。そのため、信号を一度化学物質に変換して、情報の伝達を行っています。

このような脳の神経細胞を模倣した学習モデルがパーセプトロンになります。

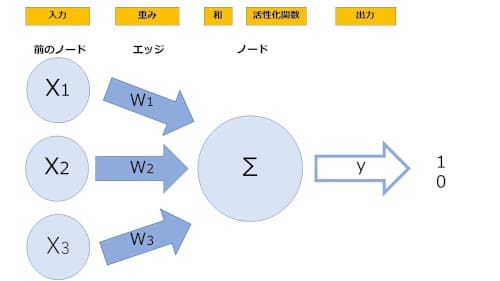

脳神経回路と言われると、ものすごく複雑なものを想像してしまいますが、パーセプトロンの仕組みはとてもシンプルで、複数の入力を重み付けして、0か1を出力するだけのものです。

ここで、ノードがニューロン、エッジがシナプスの役割を果たします。

つまりは、他のニューロンから何かしらの情報(データ)がシナプスを通じてニューロンに伝えられます。その結果「はい」か「いいえ」の情報(データ)が吐き出されます。

エッジのことを人工知能では「重み」と呼びます。(脳科学的にはシナプスの結合度とも)

これは入力値の重要性を数値化したものであるといえます。重みが大きければ大きいほどその入力値は学習のための特徴に深く関連していると言っても過言ではありません。つまりその入力値に対する重みゼロであるならば、その入力値は一切考慮されません。

数式では「Weight」の頭文字の「W」と表記されます。

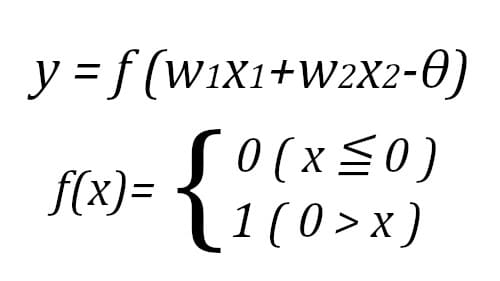

yを出力、xを入力、wを重みで表記すると単純パーセプトロンの数式上記のような式になります。

ここで出てきているθは入力に結び付いていないバイアス(閾値)と呼ばれるものになります。バイアスとは「1を出力する度合を調整するための値」です。

この数式を実際に計算してみると当たり前のことに思えますが、ここで注目すべきは式はそのままで、「重みとバイアス(閾値)を調整するだけで出力を変えられる」ということです。これがパーセプトロンの利点であり、ディープラーニングの根底を支える仕組みです。

第一次人工知能ブームの終焉

第一次人工知能ブームが始まって約10年がたち「推論」と「探索」に関する研究が続けられていくとある課題が浮き彫りになりました。

「ある人がお金持ちになるためにはどうしたらいいか?」「ある人の病気を治すためにはどのような治療法があるのか?」といった、複雑な現実社会の問題を解いていくには難しいという課題に直面しました。

また、ソフトウェアではなく、ハードウェア側の処理の問題などによるコンピュータの性能の限界も出てきました。

そして、単純パーセプトロンでは排他的理論和すら分類できないという欠点も出てきました。

これらのようなソフトウェア的な問題やハードウェア的な問題、社会的な問題など多くの課題に直面したことで第一次人工知能ブームは終焉を迎えていきました。

そして1980年頃から始まる第二次人工知能ブームまで「冬の時代」に突入することになります。

まとめ

第一次人工知能ブームから人工知能の歴史は始まりました。

そして、現代の人工知能の技術的基礎が確立していきました。しかし、多くの課題に直面することでブームは去っていきました。

・人工知能という言葉は1956年のダートマス会議で初めて使用された。

・第一次人工知能ブームでは「推論」と「探索」に関する研究が行われた

・パーセプトロンが開発された

・ルールとゴールが決まっている限定的条件下でしか適用でない

以上が第一次人工知能ブームに関しての簡単なまとめになります。

次回は1980年ごろから始まる「第二次人工知能ブーム」についてお話していきたいと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。

ご意見・ご感想はコメント欄に、誤字脱字等はお問い合わせよりご連絡ください。